Arturo Martini e gli Ottolenghi ad Acqui

3 Febbraio 2021

Guglielmo Caccia detto Il Moncalvo – La cappella della Natività nella chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia a Milano (Pc4)

22 Gennaio 2022

LA CHIESA DI SANT’ALESSANDRO IN ZEBEDIA A MILANO

La chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia a Milano, sorge sul tradizionale luogo di prigionia di Sant’Alessandro martire, il cosiddetto carcere di Zebedia o Zebedea di epoca romana. Di grande interesse è la planimetria della chiesa che si basa su di un impianto centrale a croce greca inscritta in un quadrato con cupola centrale e quattro piccole cupole agli angoli. Il quadrato di base si allunga in senso longitudinale per fare posto al centro al presbiterio ed al coro, a sinistra all’oratorio ed a destra alla cappella della Natività ed alla sagrestia.

La grande cupola centrale è sorretta da quattro piloni a pianta triangolare con otto colonne monolitiche in granito. Tre cappelle per lato chiudono il perimetro verso l’esterno, mentre gli spazi profondi del presbiterio e del coro, con ai lati l’oratorio e la sagrestia, disegno una seconda unità cruciforme.

Come già suggerito da Leonardo in alcuni studi e soprattuto dal Bramante, per San Pietro a Roma, lo spazio centrale della chiesa è particolarmente funzionale alla predicazione ed alle esigenze liturgiche.

La chiesa pertanto può ritenersi come una summa degli aspetti post rinascimentali e manieristi, in una evidente anticipazione del Barocco incipiente.

Secondo le fonti, l’antico pretorio con il relativo carcere, simbolo milanese della persecuzione cristiana, viene demolito per la costruzione di una primitiva chiesa dedicata al martire, di cui si ha traccia partire dal quinto secolo.

La chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia già sede parrocchiale affidata ai chierici regolari fino al 1589, passa successivamente ai chierici regolari di San Paolo detti anche Barnabiti, per la chiesa madre dedicata a San Paolo e San Barnaba, presente ancora oggi in via della Commenda.

Il luogo di culto si mostra però fin da subito inadeguato per le esigenze dell’ordine che richiede quindi una radicale ristrutturazione dell’impianto con l’inglobazione della vicina casa di San Pancrazio con relativo oratorio.

L’iniziativa però si scontra con gli interessi degli ordini religiosi presenti nella stessa zona ed in particolare dei padri Carmelitani, officianti nella retrostante chiesa di San Giovanni in Conca, i quali protestano con veemenza nei confronti del futuro arcivescovo Federico Borromeo. La diatriba dura per sei anni e si conclude con l’autorizzazione alla costruzione della nuova chiesa, con l’obbligo però di dedicare una cappella a San Pancrazio.

Il progetto pensato ed attuato da Lorenzo Binago e difeso fino al 1626 dalle autorità barnabita, ha diversi precedenti da rintracciarsi nei disegni presenti nell’archivio dello stesso Binago. Possibili ispirazioni si ritengono possano derivare dalla chiesa romana dei Santi Carlo e Ambrogio, dalla chiesa di Roccaverano, dalla chiesa di Santa Maria di Montserrat a Roma ed ancora dalla chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo. Per quanto riguarda la sola facciata si può pensare alla chiesa di Santa Maria in Vallicella sempre a Roma.

La sperimentazione a pianta centrale dello spazio può essere mediata anche dal lavoro dell’architetto Galeazzo Alessi (Perugia 1512-1572) che prima di lavorare a lungo a Milano, è presente a Genova dove oltre ad occuparsi di diversi lavori erige la basilica di Santa Maria in Carignano, la quale si avvale della medesima ispirazione architettonica. La chiesa genovese capolavoro del Rinascimento è voluta dalla famiglia Sauli da cui proviene Alessandro Sauli (1534-1592), divenuto superiore barnabita, vescovo e quindi santo.

Con questi presupposti culturali la chiesa di Sant’Alessadnro in Zebedia, nel suo progetto iniziale prende avvio con l’approvazione ufficiale dell’ordine, nel 1601. E’ curato esclusivamente dal padre Lorenzo Binago, conosciuto come Biffi (Milano 1554 – 1629), figlio di un negoziante di panni di lana.

Il Binago entra appena diciottenne nei chierici regolari di San Paolo e San Barnaba e professa i voti nel 1574 a Cremona. Nella città lombarda compie approfonditi studi di architettura e quindi viene ordinato sacerdote nel 1578, alla presenza di Carlo Borromeo.

Tra i suoi primi lavori sistema la chiesa di San Vincenzo a Cremona e ciò nel 1578 viene inviato al collegio di Casale Monferrato. Nella capitale del ducato progetta e costruisce la chiesa di San Paolo, la quale costituisce un precedente stilistico rispetto a Sant’Alessandro, con la presenza di una cupola centrale emisferica affiancata da quatto cupole minori.

Il padre barnabita viene chiamato negli anni a seguire per la progettazione o per la semplice consulenza in diversi luoghi di culto gestiti direttamente dai padri barnabiti o da altri ordini religiosi. La presenza del Binago è documentata in almeno ventisei fabbriche e nella stesura di altri numerosi progetti poi non attuati. A questo elenco vanno aggiunti i cantieri non barnabiti del duomo di Acqui, del duomo di Brescia, di Bergamo e di Milano, della chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo, della chiesa di Santa Maria ad Asti, della chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma, del santuario di Rho, della cappella di San Teodoro in Santo Stefano a Milano e della chiesa di San Magno a Legnano.

La prima pietra per Sant’Alessandro in Zebedia viene posta il 30 marzo 1602, alla presenza del cardinale Federico Borromeo. Nel 1611 il tempio può già ospitare, nello spazio poi occupato dalla futura sagrestia, i festeggiamenti in onore della santificazione di Carlo Borromeo, avvenuta l’anno precedente.

Nel 1626 nella cupola appena voltata e disarmata troppo in fretta, si aprono delle fenditure in corrispondenza del pilone di nord est. L’avvenimento costituisce una terribile macchia sulla lunga e prestigiosa carriera del padre barnabita..

La cupola viene quindi demolita per sistemare le fondamenta e ricostruire pilastri e colonne di sostegno e procedere quindi all’edificazione di una nuova cupola. Lorenzo Binago muore nel 1629 ed i lavori passano sotto la direzione di Francesco Richino che dirige il cantiere tra il 1629 ed il 1630.

La chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia avrà ancora bisogno di un secolo circa per essere completata in tutte le sue parti ed apparire come si presenta ancora oggi.

Tra la fine del cinquecento e l’inizio del Seicento grande attenzione va rivolte al padre barnabita Lorenzo Binago, in campo architettonico ma anche in quello artistico figurativo. Il suo lavoro di progettista e di consulente in giro per l’Italia, lo mette a contatto con i gusti aggiornati delle diverse avanguardie artistiche ed in relazione stretta con i maggiori artisti del tempo.

Esemplare è la sua presenza presso la chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma. Tra il 1602 ed il 1604, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, è chiamato ad eseguire una grande tela per la chiesa romana. Si tratta della Deposizione, originariamente posta in alto sopra l’altare maggiore. La scena coinvolge lo spettatore che si trova posizionato in basso, al livello della tomba, con la lapide spostata che sembra uscire dallo spazio pittorico, quasi a sfondarlo. L’opera rivela tutta le novità pittoriche che l’artista lombardo esprime, a partire dalla caduta luminosa fino alla resa realistica dei particolari anatomici.

Il padre Lorenzo ha sicuramente la possibilità di osservare la pala durante l’iter creativo, conosce il pittore e ne trae una forte impressione comprendendone le istanze rivoluzionarie. In effetti il capolavoro del Caravaggio, ha un precedente nella tela con lo stesso soggetto, la Deposizione di Simone Pederzano, suo maestro milanese. L’opera, realizzata più di dieci anni prima nel 1591, è oggi visibile presso la chiesa di San Fedele a Milano, e riporta oltre ad una certa innovazione luminosa anche la stessa soluzione della pietra tombale.

Nella chiesa agostiniana di San Marco a Milano è custodita una copia fedele dell’opera romana del Caravaggio, ritenuta antica e pressoché coeva. Non sembra da escludere che la copia sia stata voluta proprio da Lorenzo Binago e quindi trasportata a Milano per rappresentare un esempio, a disposizione di tutti, sulle novità sensazionali che arrivavano da Roma.

Tra la fine del Cinquecento ed il Seicento i padri barnabiti assumono notevole importanza a Milano e non solo. L’ordine viene fondato nel 1530 da Sant’Antonio Maria Zaccaria (1502-1539), medico e sacerdote. Lo scopo iniziale è quello di infondere un grande rinnovamento al favore cristiano e di favorire il ritorno alla pratica religiosa personale e comunitaria. Dediti in particolare al proselitismo ed all’insegnamento, i barnabiti traggono notevole impulso durante l’episcopato di Carlo Borromeo, durato circa vent’anni. Il futuro santo si avvale molto della loro collaborazione e di conseguenza è molto caro ai seguaci di padre Zaccaria ed estremamente presente nelle raffigurazioni pittoriche espresse su richiesta diretta o mediata dell’ordine.

La chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia è ricca di apparati pittorici.

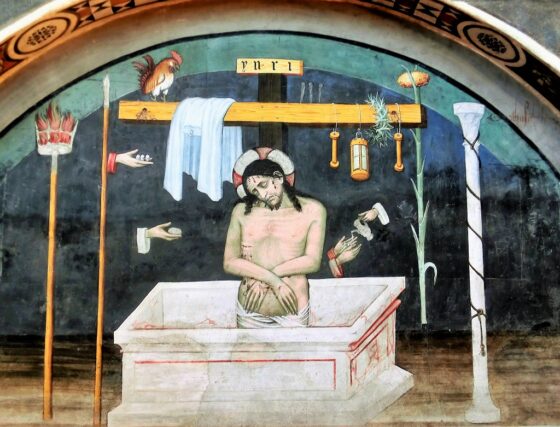

In particolare la cappella della Natività, posizionata al termine della navata di destra a lato del presbiterio, è completamente affrescata dalla mano di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo. Ad essa è dedicato un podcast apposito.

La cappella della Natività in effetti funge da anticamera per il vasto spazio della sagrestia, anch’essa affrescata prevalentemente dal Caccia., con ulteriori spazi dipinti a cura dei Fiamminghini e di Daniele Crespi. Anche alle decorazioni della sagrestia è dedicato un podcast.

Sull’altare della cappella della Natività è collocata la grandiosa pala della Natività, eseguita da Camillo Procaccini tra il 1612 ed il 1614, almeno un anno prima dell’arrivo in pianta stabile di Guglielmo a Milano. La tela è considerata una delle principali espressioni artistiche del pittore a cui è dedicato un ulteriore podcast.

Camillo Procaccini nasce a Parma nel 1561 e muore a Milano nel 1629. Figlio del bolognese Ercole Procaccini il Vecchio e fratello maggiore di Giulio Cesare e Carlo Antonio, tutti eminenti pittori. Negli anni Ottanta con il suo arrivo nella città dei navigli diviene uno dei più celebri artisti, soprattuto dopo avere dipinto le ante dell’organo del duomo.

La scena descritta nella pala è gremita di personaggi che ruotano attorno alla figura della Vergine con il Bambino. Uno squarcio di luce si apre nel cielo dove alcuni putti volano festosi, permettendo al fascio luminoso di precipitare verso il basso. I pastori si accalcano per guadagnare uno spazio privilegiato di osservazione. San Giuseppe stesso si confonde tra i pastori. La tela sembra cogliere le novità del tempo con il fascio luminoso che inonda i personaggi protagonisti. Oltre alla Madonna con il Bambino e il pastore che porta in grembo l’agnello che rifulge con la camicia bianca. L’agnello però simbolo evidente del futuro sacrificio rimane spento ad osservare direttamente il Bambino. Sulla sinistra una figura si distingue per la tonaca rossa e l’elmo sulla testa. Si tratta di un centurione romano, anch’esso simbolo del martirio sulla croce. Spiccano stilisticamente rispetto ai restanti personaggi le teste della Madonna e del pastore con l’agnello. Per grazia, patetismo e conformità descrittiva, non appare assurda la possibilità di un intervento proprio di Guglielmo Caccia nella dipintura dei due particolari anatomici. Se ciò corrispondesse al vero potrebbe essere probabile che il pittore monferrino si sia adoperato al lavoro, nei giorni della sua breve visita nell’estate del 1614.

Sempre di mano di Camillo Procaccino sono la Crocifissione nella prima cappella della navata sinistra e l’Assunta posizionata nell’ultima cappella della navata destra. In entrambi i casi protagonista è la luce che fende i personaggi dall’alto.

Nella cappella dedicata al Battista, si può osservare la pala con San Giovanni Battista e Salomè, realizzata da Daniele Crespi, anch’egli protagonista di un podcast dedicato.

Sull’altare principale della sagrestia è posizionata una grande e bellissima pala dell’Ascensione della Vergine. L’autore è Bernardino Campi che la realizza tra gli anni Settanta ed Ottanta, quindi in precedenza all’edificazione della chiesa, il cui progetto è datato 1601. Con tutta probabilità l’opera era già presente nella precedente chiesa di Sant’Alessandro, poi distrutta per la riedificazione.

Bernardino Campi a cui è dedicato un podcast, con tutta probabilità nasce a Reggio Emilia tra il 1520 ed il 1522 e muore sempre a Reggio nel 1591.

Non sembra imparentato con i Campi di Cremona anche se opera a lungo nella stessa città. Interessante è la sua propensione in età matura per le suggestioni di carattere fiammingo, che Federico Zeri riconduce alla presenza a Cremona di Frans Florisa, in transito per l’Italia.

Infatti in Bernardino Campi non hanno presa le considerazioni in chiave naturalistiche che sia Antonio che Vincenzo Campi evidenziano. Egli si attesta su di una singolare sperimentazione pittorica che abbina l’eleganza manierista alla tagliente lucida verità di derivazione nordica. La frequentazione dei Gonzaga deve avere rafforzato questa predilezione stilistica, in quanto i duca di Mantova erano ancora legati al capzioso gusto classicista.

L’Ascensione di Bernardino Campi si distingue per la vivezza della tavolozza e per l’equilibrio della composizione, oltre che per il virtuosismo tecnico.

A parte Bernardino Campi che muore nel 1591, nel secondo decennio del secolo sono chiamati a lavorare da parte del padre Lorenzo Binago, i pittori che ben si prestano alle raffigurazioni fedeli ai dettami post tridentini. In particolare, in questo periodo, le opere appaiono abbandonare la staticità raffinata del segno manierista per ricerche nuove soluzioni. Accanto alle sperimentazioni luministiche ed alla ricerca per l’esaltazione realistica delle scene, si innesca la propensione per il movimento delle figure, il quale rappresenta una anticipazione evidente del nuovo stile che andrò ad affermarsi nel secolo, il Barocco.

ART – TOOLS – STRUMENTI PER L’ARTE by Lorenzo Zunino