La scuola di Trino. Premesse e sviluppo.

Giuseppe Vermiglio. Il mistero di un grande artista.

10 Marzo 2022

Il Cinquecento piemontese. Dal Manierismo alla pittura della Controriforma.

16 Marzo 2022LA SCUOLA DI TRINO. PREMESSE E SVILUPPO.

Interessante è la straordinaria evoluzione della scuola pittorica a Trino, che al tempo rientrava nei confini del marchesato/ducato del Monferrato, ma che si pone sulla sponda sinistra del fiume Pò a soli 15 chilometri dalla influente città di Vercelli, invece dominata dal duca di Savoia.

A Trino nasce prima del 1495 Ottaviano Cane, figlio di Antonino. La data di nascita è desunta da un documento del 19 maggio 1509 nel quale il giovane Ottaviano dichiara sotto giuramento di avere di più di 14 anni e meno di 25.

Dal Vesme abbiamo notizie circostanziate dell’attività pittorica di Ottaviano che va dal 1523 circa, per oltre un arco di quaranta anni.

Probabilmente la formazione avvenuta da ragazzino, si deve ritenere compiuta intorno all’età di diciotto-venti anni, quindi prima del 1413 o del 1415.

Da tale data Ottaviano Cane con tutta probabilità conduce una sua bottega nella sua città natale, anche se la prima commissione documentata la si riscontra nel 1523 con la richiesta da parte della Confraternita degli Angeli di una pala dipinta accessoriata con due angeli scolpiti e dorati. Nello stesso anno 1523 prende parte attiva alla vita attiva come console della città.

L’excursus temporale è condotto per ragionare anche, come abbiamo già suggerito, della possibilità che il Lanino abbia potuto frequentare dall’età presunta di 14 anni cioè dal 1523, una bottega avviata ed organizzata non affatto lontano dalla sua Mortara, sulla strada gloriosa per Vercelli. Ribadisco che questa affascinante suggestione è allo stato attuale della ricerca non suffragata da elementi documentari.

La fama di Ottaviano Cane è tale in quegli anni, che nel 1534 è chiamato a concorrere a Casale per una predella voluta dalla Confraternita dei Santi Eligio e Bobone.

Gli altri pittori convenuti per contendersi il lavoro sono addirittura Gaudenzio Ferrari ed Agostino de Donati.

Lo stile del pittore trinese negli anni iniziali della carriera si rifanno all’esempio di Gaudenzio come suggerito dalla Pala di Crevacuore ed alla cosiddetta Madonna di Trino, oggi alla Galleria Sabauda, e databile al 1535.

Nel 1543 per i frati domenicani di Trino realizza il Matrimonio mistico di santa Caterina opera datata e firmata. Con questo lavoro il pittore sembra abbandonare il vigore espressivo della gioventù per assestarsi su moduli devozioni ripetuti ed evidentemente privilegiati dalla committenza.

Secondo recenti scoperte documentarie Ottaviano Cane è presente più volte con continuità nel territorio dell’Alto Monferrato.

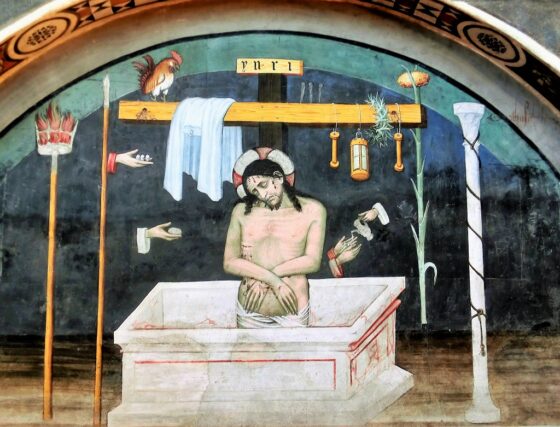

Il 14 ottobre 1556 stipula un atto con Francesco Canobbio di Visone, il quale rappresenta la Compagnia della Beata Vergine. L’impegno è di realizzare, per la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Acqui, un polittico con la Vergine, Dio Padre ed i santi Pietro e Paolo, dalle suggestioni ancora gotiche. Nella predella devono comparire i dodici apostoli e la Pietà del Nostro Signore Gesù Cristo. Tutta la rappresentazione deve essere dipinta con i colori necessari senza trascurare l’azzurro ed essere contenuta da un impianto con colonnine ed ornamenti in legno debitamente dorato. Il maestro si impegna a terminare l’opera entro la Pasqua del 1557 ed ottiene l’anticipo di venticinque scudi d’Italia e l’accordo del saldo di ulteriori dieci scudi a completamento e consegna dell’opera.

Del polittico acquese non si hanno notizie successive.

Anche a Ricaldone il pittore è documentato dal 1559 fino almeno al 1562, come anche successivamente in atti di vendita di terra a Strevi, nel 1570 e nel 1573.

In particolare nella chiesa di San Simone a Ricaldone in data 26 marzo 1559 si riuniscono i confratelli della Compagnia del Sacratissimo Corpo di Gesù per deliberare il pagamento per il lavoro svolto e per quello ancora da svolgere, dal maestro Ottaviano Cane. Viene resa per scritto la soddisfazione per l’ancona destinata per la cappella della Santissima e Gloriosa Vergine madre di Cristo e per una seconda ancona per l’altare del Corpo di Cristo ed infine per la decorazione a fresco del coro della chiesa. A causa della cattiva amministrazione dei vecchi massari le casse sono vuote e di conseguenza i confratelli deliberano di autotassarsi per potere pagare il giusto compenso al pittore.

La conferma di queste fonti la può fornire un lacerto di affresco sulla parete di sinistra che sembra suggerire un frammento di Ultima Cena, mentre l’ancona che sovrasta l’altare è di complicata lettura anche per la data visibile 1548.

Le opere della maturità perpetuano moduli compositivi adeguati al gusto dei committenti, tra la blanda visione manierista e la successiva propaganda tridentina.

Secondo alcune fonti ottocentesche molte chiese furono spogliate delle opere di Ottaviano Cane da parte delle truppe francesi di Napoleone.

Laura Cane figlia del maestro trinese nel 1561 va in moglie a Giovanni Battista Giovenone, figlio di Giovanni Pietro e nipote di Gerolamo.

Nel 1562 è documentato l’avvenuto pagamento per un dipinto sulla porta Faffa di Trino, con la riproduzione delle armi comunali.

Ottaviano Cane muore con tutta probabilità a Trino nel 1576, in tale data compare un documento in cui sono registrati i suoi eredi tra cui la figlia Laura.

Se l’attività di Ottaviano Cane e la consistenza della produzione pittorica deve ancora essere studiata a fondo, appare evidente l’importanza della attività di bottega.

Il figlio Marco Antonio segue le orme paterne, ma è il nipote Carlo nato l’1 gennaio del 1559, che diviene sul finire del secolo pittore piuttosto affermato anche se l’omonimia con il pittore di Gallarate, Carlo Cane, nato nel 1615, ha comportato presso la critica posteriore errori di attribuzione in entrambe le direzioni.

Come alunni di Ottaviano Cane, oltre al figlio e nipote, sono stati avviati alla professione di pittore, Ambrogio Oliva, con alcuni dubbi dovuti alla mancanza di documenti e Giovanni Francesco Biancaro, entrambi nativi della città sulla riva sinistra del Pò. Per questo si può considerare quella di Trino una vera e propria scuola pittorica.

Ambrogio Oliva è documentato per la prima volta il 3 agosto 1561. Il conte di Valenza lo cita in giudizio insieme al fratello per non avere mantenuto gli accordi relativamente all’incarico di decorare le sale del castello di Ozzano.

Il 10 gennaio 1563 il nobile Ambrogio Oliva acquista un appezzamento di terra a canapa. Il 7 giugno 1568 fa da testimone per delle nozze per procura e viene definito “Mastro Ambrogio Oliva pittore”, indicazione confermata il 24 febbraio 1569 “Mastro Ambrogio Oliva pittore borghese di Trino”.

Ambrogio ha tre sorelle, Caterina, Veronica e Giulia e due fratelli Agostino e Bartolomeo.

Nato a Trino intorno al 1540 è ritenuto dalla critica allievo di Ottaviano Cane, svolge l’attività di pittore ed intagliatore del legno, in modo autonomo fuori dalla città natale e prevalentemente a Casale, almeno dal 1577, dove organizza una importante bottega e gode di grande notorietà.

Prima di stabilirsi definitivamente nella capitale ducale risulta risiedere a Felizzano dove è documentato nei primi anni Settanta, da dove si muove per soddisfare le commissioni a Nizza della Paglia e Fubine. Forse si colloca in questo periodo l’esecuzione del piccolo battistero intagliato per la chiesa di Sant’Antonio Abate a Montabone. Secondo la relazione di Mons. Carlo Capra stilata nel 1771, nella cappella vicino alla porta entrando a destra, si trova il battistero di marmo di Frassineto, chiuso in un contenitore di bosco di noce intagliato realizzato dall’Oliva ed in cui vi sono gli Olii Santi in vasi d’argento. L’opera è ancora presente oggi nella sua collocazione originale. Le opere di certa documentazione non sono moltissime anche se alla luce di nuovi studi l’elenco delle attribuzioni potrebbe dilatarsi.

Oliva infatti, è un pittore iconograficamente instabile con declinazioni stilistiche dovute al momento ed alla committenza, in cui si può però leggere fin d’ora una certa propensione all’elaborazione fantastica.

L’11 agosto 1574 Veronica Oliva, figlia di Ambrogio, promessa in sposa a Lorenzo De Zorgnis, il quale riceve cento scudi di dote.

Le presenze dell’Oliva vanno dalla Madonna con il Bambino, San Michele ed altri Santi di Fubine , datata 1575 alla Madonna del Rosario di Occimiano, di Altavilla e di Cella Monte o a quella di Fubine del 1587. Degne di considerazione sono le due tele dell’Oratorio del Gesù di Casale con l’Ascensione di Cristo e l’Assunzione della Vergine, firmate e datate 1594. Discorso a se lo merita il Sant’Antonio Abate del Duomo di Alba, firmato e datato 1591. In questa opera l’Oliva si eleva improvvisamente ad un livello qualitativo assoluto in cui la pittura diviene analitica ed equilibrata fino ad esprimere delicate espressione nel viso del protagonista. L’artista sembra guardare in direzione della pittura lombarda ed in particolare del Moretto, dei cremonesi Campi e di Simone Pederzano.

Interessante è l’esito dopo lunga e travagliata gestazione della Madonna del Rosario ed i 15 Misteri per la chiesa di Santa Maria Assunta di Fubine che mostra una precisa influenza da parte di Ottaviano Cane.

Il 6 novembre 1589, Ambrogio Oliva dà in sposa la figlia Laura al pittore Guglielmo Caccia, il quale frequenta la casa e la bottega casalesi del più vecchio artista. La dote è consegnata effettivamente a Guglielmo il 27 febbraio 1591.

Il 29 dicembre 1601 Ambrogio risulta abitare nella via dei Salandri sotto la parrocchia di Sant’Ilario. Il 30 marzo del 1603 gli muore la moglie.

Venerdì 14 ottobre 1611 redige testamento e dispone di essere sepolto nella Chiesa Sant’Ilario, accanto alla moglie diletta, donna Maria Elisabetta Luziaga di Brixia, grazie anche all’intervento di frate Ciriaco Oliva, al secolo Michele Angelo, suo figlio primogenito. Eredi universali sono nominati i propri figli Tiziano, Giovanni e Raffaele Angelo. Tiziano intraprende le orme paterne in quanto pittore presente sia nella realizzazione degli archi trionfali del 1608 che nella decorazione del castello. Gli altri due figli maschi seguono invece la carriera notarile.

Ambrogio Oliva cessa di vivere alla fine del 1615, ancora in tempo per vedere morire due suoi figli Tiziano il 15 novembre 1612 e Giovanni il 2 dicembre 1612.

Il pittore trinese sicuramente dotato tecnicamente, dalla analisi delle cronache del tempo sembra ostaggio di un carattere piuttosto difficile che non gli permette sempre di avere rapporti semplici con i committenti. Nonostante tutto appare capace, sia di adeguarsi ai consueti modelli post tridentini che di variare improvvisamente il proprio repertorio a favore di un linguaggio fortemente originale, ricco di sperimentazioni formali e luministiche atipiche.

Questo trasformismo artistico può aprire suggestioni impensabili su alcune tele oggi di difficile o impossibile attribuzione.

L’ultima stagione del pittore non sembra avere lasciato traccia, forse mimetizzato nei lavori della bottega in cui era anche presente il figlio Tiziano o forse addomesticato dai modi del genero Guglielmo Caccia, con il quale deve in qualche modo confrontarsi.

Per quanto riguarda Giovanni Francesco Biancaro, mi dilungo maggiormente nella trattazione, sia per le recenti importanti acquisizioni documentarie e sia per l’importanza che riveste il maestro nelle vicende del nostro Guglielmo Caccia.

Egli giunge a Nizza della Paglia, da Trino. La città di Nizza nel corso del primo quarto del Cinquecento, come molti altri territori italiani e non solo, subisce l’attacco della peste, la quale miete moltissime vite, facendo piombare gli scampati negli stenti e contemporaneamente nella necessità di risollevarsi invocando l’aiuto di Dio. Vengono eretti una quantità notevole di cappelle, oratori e chiese, dedicate ai santi taumaturgi come San Sebastiano, San Rocco, San Carlo, San Defendente, Santa Rosalia e Sant’Antonio Abate.

La ritrovata floridezza di Nizza della Paglia nella seconda metà del secolo, si evince dal numero di notai che vi rogano.

Mons. Pozzevino della Compagnia del Gesù nel 1594, in una relazione descrive la città come “un luogo popoloso e ricco, di circa quattromila abitanti, ubertoso e alla mercatura soltanto dedito e per cui avvi un continuo passaggio de Lombardi, Ligori e Piemontesi. I giovani sono tuttavia malamente educati, essendo per lo più accostumati alle armi ed a maneggiare denaro. A stento ravvisasi in loro scintille di Religione”.

La presenza nel circondario ed in città di monasteri, conventi, chiese, oratori e cappelle ed in contemporanea l’esplosione dei commerci dovuti anche ai continui passaggi degli eserciti, richiamano a Nizza artisti e maestranze alla ricerca di commesse, lavoro e guadagno.

Come già avvenuto anni prima a Gerolamo Borghi, pittore altamente dotato originario di Castelnuovo Scrivia, anche Giovanni Francesco Biancaro giunge nella città monferrina alla ricerca di affermazione. Arriva dopo un periodo di apprendistato presso il pittore trinese Ottaviano Cane, ben documentato.

Il contratto di alunnato tra il Cane e il Biancaro, viene stipulato il 12 giugno 1563 direttamente dal padre Giovanni Pietro detto il Ruscone, e prevede un periodo a bottega di quattro anni. Nei primi tre anni, entro il mese di luglio, il padre si impegna a consegnare alla controparte, tre sacchi di frumento per il sostentamento del giovane. Il maestro invece, si sarebbe occupato della istruzione artistica per tutto il periodo e di nutrirlo a sue spese per l’ultimo anno, presupponendo che a tale data l’alunno sarebbe già stato in grado di pagare il vitto con il proprio lavoro.

In considerazione della data di stipula del contratto con cui il giovane Biancaro si impegna in bottega e l’età presumibile di quattordici anni o poco più, si può considerare il pittore nato intorno agli anni 1546/1547.

A Nizza il pittore si stabilisce con tutta probabilità a seguito del matrimonio contratto l’1 luglio 1573 e che fa seguito al decesso del padre. Il contratto nunziale vede Giovanni Francesco Biancaro ed Isabella Franceschino detta Bellina, vedova del nobile Ettore Grasso di Nizza. La donna si sposa con il pittore in seconde nozze e apporta una piccola dote particolarmente importante, visto che i primi tempi per i due coniugi devono essere particolarmente faticosi. I coniugi hanno una figlia di nome Anna di cui non si conosce la data esatta di nascita.

Quindi sicuramente dall’autunno del 1573 Giovanni Francesco Biancaro, può avviare la sua bottega a Nizza della Paglia.

Oltre ad essere pittore ha appreso in aggiunta la capacità di lavorare e decorare il legno per piccoli manufatti e di intagliare le tavole per la realizzazione di cornici.

In data 12 novembre 1576, prende in prestito una giacca di maglia, impegnandosi a restituirla entro un mese. Per il valore del bene presta fideiussione a garanzia la stessa moglie Bellina.

Questo documento fa comprendere come il pittore abbia uno o più lavori in corso e che quindi è piuttosto attivo con la sua bottega. La giacca di maglia viene infatti utilizzata certamente per rappresentare uno degli uomini in arme, tipico di una scena pittorica militare di carattere medievale.

Al 25 gennaio del 1575 vanno ricondotti gli accordi tra il pittore e la Compagnia della Madonna di Melazzo per la produzione di uno stendardo con la Madonna e due angeli dipinti in ambo le facciate. Nel documento sono descritti i dettagli ed i modi di realizzazione.

La prima opera datata con certezza è la Madonna con il Bambino in trono con angeli tra i Santi Stefano e Sebastiano ed oggi conservata nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Castelnuovo Calcea. Sul cartiglio in basso nella tela si legge infatti 1575.

La particolare qualità della pala, la giusta composizione ed il perfetto equilibrio cromatico ed anche una certa ricercatezza tecnica, come l’acqua dell’ampolla in mano al putto, accanto ad una evidente considerazione della pittura prima gaudenziana e poi vercellese, fanno ritenere che il lavoro sia stato realizzato con la vicinanza fattiva del maestro Ottaviano Cane, il quale scompare l’anno successivo.

L’ipotesi è avvalorata oltre che dalla precocità della data anche da un certo mutamento della pittura in epoca successiva da parte del Biancaro che evidentemente rimasto solo, non riesce a ripetersi nella qualità formale e compositiva, forse anche perché impegnato nell’attività parallela di artista del legno.

Solo dell’anno successivo, il 1576 è il dipinto con la Natività con i Santi Giovanni Battista, Lorenzo e donatori.

La tela custodita oggi nella chiesa di Sant’Antonio Abate ad Incisa Scapaccino, riporta, la firma e la data bene espressi nella parte mediana della scena alle spalle del San Lorenzo:

IO’ FRANCISCHUS / BLANCARIUS TRIDIN / FACIEBAT / 1576

Il meglio di sé il Biancaro lo riversa nel respiro prospettico e nella profondità del paesaggio che si delinea alle spalle dei protagonisti. Un pastore con delle pecore e due minuscoli cavalieri sembrano avvicinarsi tranquillamente, mentre in lontananza si stagliano dei monti brulli ed una città ricca di guglie. Paesaggio tipico della pianura piemontese ai piedi delle Alpi. Al di sopra tre angeli sulle nuvole reggono un cartiglio con la scritta: Excelsis deo et in gloria in terra pax, e si muovono in uno spazio pittorico finalmente libero da oppressioni.

Discorso a parte lo merita la cornice che il restauro ha rivelato nella sua eccelsa qualità con il cesello fitomorfo che si dipana nell’intero perimetro, purtroppo privato di una parte nel lato inferiore.

L’adesione alla controriforma sembra la prima considerazione a cui si attengono il committente ed il pittore. Giovanni Francesco Biancaro evidenzia l’attenzione per l’insieme a scapito della qualità della costruzione formale. Appare evidente che la sua formazione sia stata improntata ad una visione generale dell’arte figurativa, quasi a livello artigianale, in cui si esprime anche e meglio come ebanista nella realizzazione sapiente della cornice. Tuttavia la perizia tecnica si mostra ampiamente nel panneggio della veste della Madonna ed in quella del San Lorenzo. Mentre il San Giovanni Battista è rappresentato con un colorito funereo che profetizza la sua tragica fine e che viene riproposto nella figura del Bambino Gesù che ne seguirà le sorti. La scena pensata dal Biancaro doveva evidentemente comprendere originariamente la Sacra famiglia ed i due santi ai lati oltre allo spaccato architettonico e paesaggistico.

Si presume che a partire dal 1577 le commissioni comincino a succedersi con buon ritmo. Il 22 gennaio del 1577 infatti ricorre l’atto notarile con cui l’artista si impegna nella Decorazione del palazzo del Conte Giovanni Thea, nella stessa Nizza della Paglia.

L’anno successivo, il 1578, i confratelli della compagnia di Sant’Agata della parrocchiale di San Giovanni Evangelista a Rosignano, si accordano con il pittore per una ancona da sistemare sull’altare intitolato alla loro santa patrona. Secondo il documento si tratta di un trittico che deve contemplare la Madonna con il Bambino, Santa Agata e Sant’Anna, la Madonna al centro e le due sante ai lati. L’opera a cui il Biancaro deve costruire anche la struttura in legno intagliato non è nota e si può ritenere che il pittore non l’abbia effettivamente eseguita anche se ha a disposizione un anno di tempo.

In data 18 ottobre 1578 contrae nuovo accordo per la realizzazione di una ancona, raffigurante la Madonna con il Bambino, con la Compagnia della Beata Vergine nella parrocchiale di San Giacomo Maggiore ad Agliano. Al contratto segue un atto notarile stilato il 25 aprile 1579 in cui il pittore riceve il compenso di quattordici aurei e sette fiorini di Savoia, si impegna nel lavoro da compiere entro il mese di giugno e da rendere presso la chiesa di Agliano. La moglie Bellina presta nel documento la fideiussione, impegnando i proprio beni dotali.

Risale sempre al 1579 un quadro dipinto ad olio su tela e fissato su tavole di legno dal soggetto originale di Gesù morto e coricato sulle ginocchia di Maria ai piedi della Croce. Sulla base della tela è riportata la scritta FRANCISCUS BLANCARIUS TRIDINAS FACIEBAT 1579. L’opera risulta realizzata per la Cattedrale di Acqui ed in particolare per l’altare della cappella della Santa Croce, dopo il passaggio di Mons. Gerolamo Regazzoni, Vescovo di Bergamo, che durante la sua visita apostolica si raccomanda di ornarlo.

La tela viene venduta l’11 novembre 1579 dal Capitolo della Cattedrale e dalla curia vescovile al fine di reperire dei fondi per il restauro. La giustificazione in calce al libro dei conti è oltre al cattivo stato di conservazione anche il presunto misero pregio dell’opera e del suo autore. Il quadro è acquistato dal falegname Alberto Ricci per conto di un certo Smeriglio, il quale acconsente a versare quattrocentocinquanta lire e quindi finisce con tutta probabilità nella capitale sabauda.

Il 9 febbraio 1580, il priore della Compagnia del Corpus Domini di Castelnuovo Incisa, affida a Giovanni Francesco Biancaro la realizzazione di un Tabernacolo con colonne indorate e decorazioni dei capitelli con motivi vegetali e due delfini.

Questo documento risulta particolarmente interessante in quanto mette in evidenza la capacità dell’artista di affrontare con grande perizia lavori di ebanisteria ed intaglio e decorazione del legno.

Il 14 aprile sempre del 1580 i massari della Compagnia del Santissimo Rosario di Masio, richiedono al pittore una ancona con al centro la Assunzione della Vergine, il Padre eterno e la Natività di Maria.

Ancora l’1 dicembre 1580, gli agenti della Compagnia del Corpus Domini a Nizza, richiedono al Biancaro una Ancona da consegnarsi entro il mese di agosto dell’anno successivo.

Con atto rogato il 29 marzo 1581 per la cappella di San Bernardino nella chiesa di San Francesco a Nizza, i priori della Compagnia del Corpus Domini incaricano il pittore per la dipintura di un Tabernacolo acquistato in precedenza.

Tutte le opere sopra descritte risultano scomparse nel corso dei secoli. Comunque almeno in parte devono essere state realizzate visto che nel 1582 la sua fama sembra consolidata e realizza una ulteriore opera, fortunatamente ancora presente ai giorni nostri.

L’8 gennaio del 1582 con atto apposito la nobildonna Viscontina Nasella, offre ai frati della chiesa di Santa Maria dei Carmelitani di Incisa, l’opera appositamente commissionata al Biancaro, avente per oggetto l’Annunciazione. La pala è firmata al centro sulla base del colonnato FRANCUS BLANCARIUS TRIDINAS F ed è realizzata con tre tavole messe in verticale che evidenziano la capacità ebanistica dell’artista. Il restauro ha riportato l’originale splendore anche nella cornice dorata, la quale era intrisa da sporco sedimentato. Manca la struttura lignea più esterna che alcune foto d’archivio evidenziano in stile classicheggiante con lesene a motivi a candelabri.

A differenza dell’altra opera del Biancaro visibile oggi nella stessa chiesa di Sant’Antonio Abate ad Incisa, in questa tavola le figure sono misurate con il giusto respiro nella scena, anche se la collocazione nello spazio sembra indipendente dalla scenografia appositamente creata. L’artista, ancora una volta concede la massima importanza al tema richiesto, all’evidenza della descrizione e della semplicità della lettura e quindi all’entrata sulla scena dei due protagonisti a discapito della loro perfetta integrazione pittorica. La quinta teatrale dei colonnati e del baldacchino e l’invenzione tridimensionale del leggio reggono bene l’impianto, tanto da fare pensare di essere stati realizzati in precedenza al resto della composizione. La figura dell’Arcangelo sembra allungarsi verso l’alto in mancanza di proporzione, fino allo sviluppo della testa troppo minuta nei confronti del corpo forse per non sfigurare nei confronti di quella della Vergine. La Vergine invece, nonostante la sensazione di fluttuazione nello spazio, appare di ottima costruzione con il viso delicatamente declinato da un lato ancora nella direzione del libro aperto e scompaginato.

Il manto e la veste sono realizzati con sapienza plastica, tipica dell’intagliatore del legno e le stelline in oro sono distribuite regolarmente senza tenere assolutamente conto delle pieghe dell’abito, riprendendo la sontuosità della decorazione della cornice.

In alto il Padre benedicente squarcia le nuvole nel cielo, circondato da un nugolo di angioletti volanti o rappresentati con le sole testoline.

La colomba dello Spirito Santo invece viene rappresentata curiosamente in picchiata come un falco pellegrino.

Il Sant’Antonio con il giglio e l’iscrizione in basso è un inserimento tardo realizzato su di un fondo di preparazione rosso. A differenza dell’altra pala presente nella stessa chiesa si è voluto mantenere la figura non prevista originariamente perché si è ritenuto che non pregiudicasse l’insieme. Il Sant’Antonio appare invece assolutamente incongruente anche alla descrizione biblica della scena. Inoltre la sua posizione con le mani e le dita in atteggiamento maniacale, non sembrano di invenzione particolarmente felice.

Come risulta infine dall’atto originario, il Sant’Antonio nasconde la figura della donatrice. Essa si pensata e voluta fin dalla progettazione originale.

Il 17 maggio 1582 i priori della Compagnia della Beata Vergine degli Angeli di Acqui, si accordano con il pittore per la realizzazione di una ancona che il maestro Paolo Gotto aveva già iniziato a dipingere secondo le clausole stipulate.

Anche il Biancaro evidentemente non sviluppa il progetto figurativo se, come probabile, la pala è individuabile nella Adorazione dei Magi visibile nella chiesa di San Francesco ad Acqui, portata a termine definitivamente dall’alessandrino Raffaele Angelo Solari, fratello del più dotato Giorgio Solari.

Ancora il 12 gennaio 1583, i rettori della Compagnia del Corpus Domini della parrocchiale di Castelnuovo Calcea richiedono al Biancaro la realizzazione di un Tabernacolo ove riporre il Santissimo.

Nell’ultima tempo della permanenza a Nizza del Biancaro a ridosso del 1585 circa, va situata l’importante tela con la Madonna con il Bambino in gloria, San Sebastiano e Sant’Antonio Abate, già assegnata ad artista di ambito ligure, oggi presente nella Chiesa di Sant’Antonio Abate ad Incisa Scapaccino.

Accanto ad elementi tipici, come il taglio degli occhi dei personaggi, il nimbo di San Sebastiano, il volto della Vergine, il colore rosso e la forma della testa del putto sotto i piedi della Madonna e soprattutto lo sfondo panoramico con la città, forse la stessa Incisa, che si staglia da un fondo indistinto ed omogeneo identico alla pala della Natività, compaiono elementi nuovi estranei al sentire del Biancaro che possono suggerire il timido inserimento del pennello del giovanissimo Guglielmo Caccia, apprendista di bottega. Sono ammissibili a tale ipotesi i due putti in alto, il corpo del Bambino, in particolare la testa e le sagome dei due santi comprese le mani.

Si può ritenere che la pala sia stata co-prodotta nella bottega di Nizza della Paglia in un tempo appena precedente alla dipartita del maestro in direzione di Trino.

Le due tavolette con San Rocco e Sant’Antonio Abate, inserite probabilmente nello stesso contratto di commissione, sono da datarsi in epoca appena successiva intorno al 1588.

Le due tavolette, oggi scomparse di cui rimangono le vecchie fotografie, potrebbero essere state realizzate dal pittore di Montabone in autonomia con il bene placido del Biancaro, impegnato in altre avventure e comunque già fiducioso nell’arte dell’allievo. Si può pensare ad una produzione in proprio o con la collaborazione della bottega di Ambrogio Oliva.

La città natale di Trino, dopo la scomparsa di Ottaviano Cane e con il figlio Carlo nato il primo giorno di gennaio del 1559, non ancora in grado di imporsi, diviene nuovo territorio di conquista per il Biancaro che nel marzo del 1585 si propone alla Compagnia degli Apostoli e del Sacratissimo Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo, per la produzione di un Tabernacolo da porre sull’altare maggiore della chiesa di San Bartolomeo.

L’8 luglio del 1585 a Pontestura viene rogato l’atto notarile con cui il pittore si impegna a produrre, per la Compagnia della Beata Vergine, un gonfalone con la migliore tela di lino presente sul mercato di Casale con la riproduzione in ambo i lati come da disegno presentato della Madonna del Rosario e quindici Misteri.

Per la Compagnia della Santissima Croce di Fontanetto Pò, il 7 novembre 1585 il Biancaro si impegna per la fattura di un Crocifisso dipinto con colori veri, ancora oggi visibile nella Chiesa di San Martino. Il Cristo frontale è di forma arcaicizzante con le costole in rilievo ed un grumo di sangue che cola dal costato. I fianchi sono cinti da un drappo dorato annodato sulla sinistra. Nel corso di un restauro avvenuto nel 1894 ai lati della Croce sono stati aggiunti quattro pannelli con scene della Passione residui dell’antico altare maggiore della chiesa.

Il 1 aprile 1587 Giovanni Francesco Biancaro accetta una importante commessa stipulata nel Monastero di Santa Maria di Vignale, alla presenza degli agenti della Compagnia del Santissimo Corpo di Nostro Signore Gesù, eretta nella Chiesa parrocchiale. Si tratta di un Tabernacolo con come cimasa il Cristo resuscitato ed altre dodici statue come decorazioni oltre a rilievi scolpiti come da disegni prodotti dall’artista. L’opera forse la ultima realizzata dal Biancaro secondo il contratto doveva essere consegnata entro la Pasqua del 1588.

Nell’atto viene stabilito anche che il vecchio Tabernacolo, sempre realizzato tempo prima dallo stesso artista, possa essere ritirato a sua cura e possa disporne secondo sua volontà.

Nella primavera del 1588 contribuisce alle decorazione per gli apparati effimeri di porta Baffa a Trino, in occasione dell’ingresso del Duca del Monferrato.

I lavori svolti in compagnia di Ambrogio Oliva e di Raffaele Giovenone costituiranno l’ultima presenza di carattere artistico del Biancaro che fa testamento il 10 maggio 1588 e muore il giorno dopo l’11 maggio 1588, con tutta probabilità nemmeno quarantenne, lasciando la figlia Anna erede universale e qualche debito da saldare.

La morte precoce di Giovanni Francesco Biancaro induce a pensare che fosse stato colpito da tempo da una malattia importante che però gli lasciasse la facoltà di lavorare. Forse proprio la malattia incipiente è la causa che va ricercata nel suo ritorno a Trino nella primavera del 1585.

A completamento del capitolo sulla scuola pittorica trinese va citato un artista che accompagna la vita di Guglielmo Caccia e che ne diviene un fidato collaboratore.

Si tratta di Giovanni Crosio nato a Trino il 3 aprile 1583 (altra data ipotizzata ma meno probabile l’1 ottobre 1570).

Con Crosio artista interessante e con modi espressivi autonomi, si chiude il secolo dei pittori a cui Trino ha dato i natali.

Giovanni Crosio (Trino 1583 – Chieri 1654), trova Guglielmo nel cantiere della Grande Galleria di Torino, in cui è documentato negli ultimi due mesi del 1607. Proviene da Trino dove nasce con tutta probabilità il 3 aprile 1583 esaurendo la schiera dei pittori nati nella città piemontese nel corso del Cinquecento. Durante il primperiodo torinese soggiorna come Guglielmo a Chieri, contribuendo a rafforzare il legame tra i due.

Inizialmente vicino alle forti caratterizzazioni espressive di Cesare Nebbia, pittore anch’esso attivo nel cantiere di Torino, tanto da fare presumere la presenza del Crosio già nel Collegio Borromeo di Pavia tra gli anni 1603 e 1605.

Artista di mestiere collabora con il pittore di Montabone in diverse opere dove è ravvisabile la sua mano.

Capace però di intraprendere una carriera autonoma di un certo successo, fino a trovarsi a Casale nel 1626, dove vengono a mancare contemporaneamente sia Guglielmo Caccia che Giorgio Alberini.

Nella chiesa di San Domenico realizza la gigantesca opera La battaglia di Lepanto, già avviata dallo stesso Alberini e dal nipote e collaboratore Pietro Paolo Buffa.

Viene documentato nel proseguo del secolo come autore di diversi dipinti in continuo movimento tra Trino e Chieri, dove si spegne nei primi mesi del 1654.