Ottaviano Cane e la scuola pittorica di Trino

I Giovenone, una famiglia di artisti a Vercelli

20 Dicembre 2020

Arturo Martini ceramista

3 Febbraio 2021OTTAVIANO CANE (Trino ante 1495 – 1576)

Interessante è lo sviluppo della scuola pittorica a Trino, che al tempo rientrava nei confini del marchesato/ducato del Monferrato, ma che si pone sulla sponda sinistra del fiume Pò a soli 15 chilometri dalla influente città di Vercelli, invece dominata dal duca di Savoia.

A Trino nasce prima del 1495 Ottaviano Cane, figlio di Antonino. La data di nascita è desunta da un documento del 19 maggio 1509 nel quale il giovane Ottaviano dichiara sotto giuramento di avere di più di 14 anni e meno di 25.

Dal Vesme abbiamo notizie circostanziate dell’attività pittorica di Ottaviano che va dal 1523 circa, per oltre un arco di quaranta anni.

Probabilmente la formazione avvenuta da ragazzino, si deve ritenere compiuta intorno all’età di diciotto-venti anni, quindi prima del 1413 o del 1415.

Da tale data Ottaviano Cane con tutta probabilità conduce una sua bottega nella sua città natale, anche se la prima commissione documentata la si riscontra nel 1523 con la richiesta da parte della Confraternita degli Angeli di una pala dipinta accessoriata con due angeli scolpiti e dorati. Nello stesso anno 1523 prende parte attiva alla vita attiva come console della città.

L’excursus temporale è condotto per ragionare anche, come abbiamo già suggerito, della possibilità che il Lanino abbia potuto frequentare dall’età presunta di 14 anni cioè dal 1523, una bottega avviata ed organizzata non affatto lontano dalla sua Mortara, sulla strada gloriosa per Vercelli. Ribadisco che questa affascinante suggestione è allo stato attuale della ricerca non suffragata da elementi documentari.

La fama di Ottaviano Cane è tale in quegli anni, che nel 1534 è chiamato a concorrere a Casale per una predella voluta dalla Confraternita dei Santi Eligio e Bobone.

Gli altri pittori convenuti per contendersi il lavoro sono addirittura Gaudenzio Ferrari ed Agostino de Donati.

Lo stile del pittore trinese negli anni iniziali della carriera si rifanno all’esempio di Gaudenzio come suggerito dalla pala di Crevacuore ed alla cosiddetta Madonna di Trino, oggi alla Galleria Sabauda, e databile al 1535.

Nel 1543 per i frati domenicani di Trino realizza il Matrimonio mistico di santa Caterina opera datata e firmata. Con questo lavoro il pittore sembra abbandonare il vigore espressivo della gioventù per assestarsi su moduli devozioni ripetuti ed evidentemente privilegiati dalla committenza.

Secondo recenti scoperte documentarie (*) Ottaviano Cane è presente più volte con continuità nel territorio dell’Alto Monferrato.

Il 14 ottobre 1556 stipula un atto con Francesco Canobbio di Visone, il quale rappresenta la Compagnia della Beata Vergine. L’impegno è di realizzare, per la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Acqui, un polittico dalle suggestioni ancora gotiche, con la Vergine al centro e negli scomparti laterali le figure di Pietro e Paolo e la figura del Dio Padre ad disopra del cornicione.

– 31 –

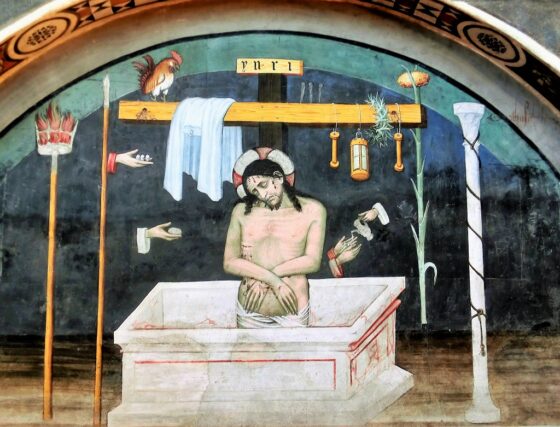

Nella predella devono comparire i dodici apostoli e la Pietà del Nostro Signore Gesù Cristo. Tutta la rappresentazione deve essere dipinta con i colori necessari senza trascurare l’azzurro ed essere contenuta da un impianto con colonnine ed ornamenti in legno debitamente dorato. Il maestro si impegna a terminare l’opera entro la Pasqua del 1557 ed ottiene l’anticipo di venticinque scudi d’Italia e l’accordo del saldo di ulteriori dieci scudi a completamento e consegna dell’opera.

Del polittico acquese non si hanno notizie successive.

Anche a Ricaldone il pittore è documentato dal 1559 fino almeno al 1562, come anche successivamente in atti di vendita di terra a Strevi, nel 1570 e nel 1573.

In particolare nella chiesa di San Simone a Ricaldone in data 26 marzo 1559 si riuniscono i confratelli della Compagnia del Sacratissimo Corpo di Gesù per deliberare il pagamento per il lavoro svolto e per quello ancora da svolgere, dal maestro Ottaviano Cane. Viene resa per scritto la soddisfazione per l’ancona destinata per la cappella della Santissima e Gloriosa Vergine madre di Cristo e per una seconda ancona per l’altare del Corpo di Cristo ed infine per la decorazione a fresco del coro della chiesa. A causa della cattiva amministrazione dei vecchi massari le casse sono vuote e di conseguenza i confratelli deliberano di autotassarsi per potere pagare il giusto compenso al pittore.

La conferma di queste fonti la può fornire un lacerto di affresco sulla parete di sinistra che sembra suggerire un frammento di Ultima Cena, mentre l’ancona che sovrasta l’altare è di complicata lettura anche per la data visibile 1548.

Le opere della maturità perpetuano moduli compositivi adeguati al gusto dei committenti, tra la blanda visione manierista e la successiva propaganda tridentina.

Secondo alcune fonti ottocentesche molte chiese furono spogliate delle opere di Ottaviano Cane da parte delle truppe francesi di Napoleone.

Laura Cane figlia del maestro trinese nel 1561 va in moglie a Giovanni Battista Giovenone, figlio di Giovanni Pietro e nipote di Gerolamo.

Nel 1562 è documentato l’avvenuto pagamento per un dipinto sulla porta Faffa di Trino, con la riproduzione delle armi comunali.

Ottaviano Cane muore con tutta probabilità a Trino nel 1576, in tale data compare un documento in cui sono registrati i suoi eredi tra cui la figlia Laura.

Se l’attività di Ottaviano Cane e la consistenza della produzione pittorica deve ancora essere studiata a fondo, appare evidente l’importanza della attività di bottega.

Il figlio Carlo segue le orme paterne divenendo sul finire del secolo pittore piuttosto affermato anche se l’omonimia con il pittore di Gallarate nato nel 1615, ha comportato presso la critica posteriore errori di attribuzione in entrambe le direzioni.

Come alunni di Ottaviano Cane, oltre al figlio Carlo, sono sicuramente stati avviati alla professione di pittore, Ambrogio Oliva e Giovani Francesco Biancaro, entrambi nativi di Trino. Per questo si può considerare quella di Trino una vera e propria scuola pittorica.